Hospital de los Reyes Católicos

| Hospital de los Reyes Católicos | ||

|---|---|---|

Fachada principal del Hospital de los Reyes Católicos | ||

| Información general | ||

| Uso(s) | Hospital | |

| Estilo | Plateresco | |

| Catalogación | Bien de Interés Cultural | |

| Localización | Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela, España | |

| Coordenadas | 42°52′53″N 8°32′45″OCoordenadas: 42°52′53″N 8°32′45″O (mapa) | |

| Inicio | 1501 | |

| Finalización | 1511 | |

| Propietario | Patrimonio Nacional | |

| Diseño y construcción | ||

| Arquitecto(s) | Enrique Egas | |

| [editar datos en Wikidata] | ||

El Hospital de los Reyes Católicos, llamado actualmente Hotel Hostal de los Reyes Católicos (en gallegoHostal dos Reis Católicos), y también conocido históricamente como Hospital Real de Santiago y Hospital Real de Santiago de Compostela, es un edificio de estilo plateresco construido por orden de los Reyes Católicos, después de su visita a Santiago de Compostela, para dar cobijo a aquellos que requerían auxilio médico al finalizar el Camino. Fue diseñado y construido por el arquitecto real Enrique Egas. Actualmente es un Parador de Turismo que sirve a los peregrinos y visitantes de la ciudad de Santiago.

Índice

[ocultar]Situación[editar]

Está situado en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, Galicia, España. Es uno de los laterales cortos del paralelogramo, el del lado norte, formado por la Catedral, Colegio de San Jerónimo, Palacio de Rajoy y él mismo.

Historia[editar]

Tras la visita realizada a Santiago por los Reyes Católicos en el año 1486, decidieron erigir un Gran Hospital Real en la ciudad del apóstol, para atender a los peregrinos que por la época recorrían el Camino de Santiago. A raíz de la conquista del Reino de Granada, y de los ingresos recibidos por la victoria, en el año 1499 donaron un tercio de las rentas del Voto de Santiago para llevar a cabo la empresa. El arquitecto real, Enrique Egas, fue el encargado de realizarlo entre los años 1501 al 1511. Las obras duraron 10 años y los papas ofrecieron indulgencias a cuántos cooperasen. Tiempo después Tomás Alonso fue el encargado de la remodelación de las ventanas altas de la fachada y la construcción del balcón.

Se utilizó como hospital hasta el siglo XIX. En el siglo XX se convirtió en Parador de Turismo con la denominación «Parador Museo Santiago».

Edificio[editar]

Fachada[editar]

La fachada del Hospital de los Reyes Católicos es de estilo gótico plateresco, siendo junto a la Puerta de Carlos V de Vivero, los únicos ejemplos de este estilo arquitectónico existentes en Galicia. En su fachada se puede ver lo siguiente:

- Izquierda de abajo a arriba: Adán, Santa Catalina y San Juan Bautista.

- Derecha de abajo a arriba: Eva, Santa Lucía y María Magdalena.

- Friso: Los 12 Apóstoles. En las enjutas: medallones de Isabel y Fernando.

- A la izquierda de la ventana central: Cristo, Santiago y San Pedro.

- A la derecha de la ventana central: Virgen con el Niño, San Juan Evangelista y San Pablo.

- En los pináculos de arriba: 6 ángeles con instrumentos musicales.

Dos grandes escudos flanquean la portada, con las armas de Castilla y a sus flancos, la cruz en un círculo que es el emblema del Hospital. Rica cornisa de piedra con diferentes labores.

Capilla Real[editar]

La Capilla Real, con funciones de iglesia del hospital, tiene una importante reja de entrada del siglo XVI, de talleres toledanos, está protegida como monumento desde 1912.

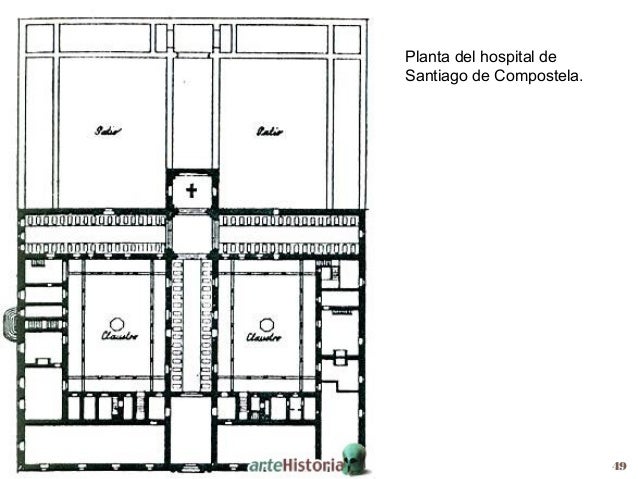

Patios[editar]

Cuatro patios la rodean, dos góticos y dos barrocos, formando una cruz griega. Los dos primeros son los del diseño original de Enrique Egas y son conocidos como patio de San Juan y patio de San Marcos. Los dos barrocos recibieron los nombres de los restantes evangelistas de la Iglesia Católica, patio de San Lucas y patio de San Marcos.

Galería de imágenes[editar]

Véase también[editar]

Museo de Santa Cruz

| Museo de Santa Cruz | ||

|---|---|---|

Nombre descrito en la Lista del Patrimonio de la Humanidad | ||

| ||

| País | ||

| Tipo | Cultural | |

| Criterios | i, ii, iii, iv | |

| N.° identificación | 379 | |

| Región | Europa y América del Norte | |

| Año de inscripción | 1986 (X sesión) | |

| [editar datos en Wikidata] | ||

El Museo de Santa Cruz es un edificio del s. XVI de la ciudad de Toledo, (España), que en su origen fue un importante hospital, aunque fue convertido en museo en el siglo XIX.

El hospital fue fundado por el cardenal Mendoza a finales del siglo XV, para centralizar la asistencia a niños huérfanos y desamparados de la ciudad. Cuenta con una notable portada plateresca, obra de Alonso de Covarrubias. El edificio tiene planta de cruz griega y cuatro patios, de los que dos se realizaron por completo. El primero es de Covarrubias y da acceso al piso superior a través de una escalera de tres tramos.

El museo consta de dos plantas. El crucero abarca los dos pisos y está cubierto con bóvedas de crucería. En el brazo norte se situaba la capilla. El museo cuenta con secciones de Arqueología, Bellas Artes y Artes Decorativas. Los fondos de Bellas Artes se distribuyen en la primera y segunda planta del edificio, y los de arqueología, en el Claustro Noble y en un piso subterráneo. Las Artes Decorativas cuentan con una muestra de artesanía popular toledana, que se sitúa también en el piso del sótano.

Descripción artística[editar]

Se concibió con seis crujías que se cruzan formando cuatro patios para la ventilación y para ello se emplean ventanas altas. Se encuentra aún inacabado (no se hicieron dos de los patios, tal como estaban concebidos) y se ideó como un edificio exento. El altar se sitúa en el centro y los patios se idean siete de los que se hacen cuatro y de esos cuatro, solo uno se llegó a finalizar por Alonso de Covarrubias.

Existen cuatro grandes crujías, que conectan con los patios, en dos pisos realizadas por Enrique Egas y en el centro se encuentra la mesa con el altar. Las arcos son carpaneles y sobre pilares con hojarascas y querubines en el escudo de Mendoza.

En general se da una simbiosis de la tradición morisca con el arte flamenco. Cubrición de par y nudillo en madera enmarcada de casetones. La madera tiene función decorativa y utilitaria. Los sillares están bien labrados y la portada la realizó Covarrubias, la hizo adintelada, el entablamento flanqueado por peudocolumnas pareadas y con hornacinas y doseletes; y decoración grutesca en los fustes.

El frontón es clásico de vuelta redonda que alberga el descubrimiento del Lignum crucis por Santa Elena. Sostiene el entablamento con otro cuerpo. Se rompió una arquivolta para colocar una hornacina que representa la caridad. En la parte superior se encuentran los desposorios de la Virgen con delfines.

Las ventanas son simétricas con orden bulboso y edículas con el emblema de Mendoza. El último cuerpo, posterior, es manierista.

Galería[editar]

Véase también[editar]

Hospital Real de Granada

| Hospital Real de Granada | ||

|---|---|---|

| Hospital Real | ||

| ||

| Información general | ||

| Estilo | Gótico y Plateresco | |

| Catalogación | Bien de Interés Cultural | |

| Dirección | Cuesta del Hospicio, s/n, 18012, Granada, España | |

| Localización | Provincia de Granada | |

| Coordenadas | 37°11′05″N 3°36′04″OCoordenadas: 37°11′05″N 3°36′04″O (mapa) | |

| Propietario | Universidad de Granada | |

| [editar datos en Wikidata] | ||

El hospital real de Granada fue un antiguo hospital real situado en Granada, comunidad autónoma de Andalucía, España, en las proximidades de los Jardines del Triunfo y el Convento de Capuchinos, entre las calles Real de Cartuja, Ancha de Capuchinos y Cuesta del Hospicio, siendo esta última la de acceso al edificio. Actualmente, es la sede del Rectorado de la Universidad de Granada,1 de la Biblioteca Universitaria2 y de algunos de los servicios de gestión centrales.

Índice

[ocultar]Introducción[editar]

Las carencias sanitarias de la Ciudad de Granada tras su conquista por los Reyes Católicos en 1492, llevó a estos a fundar un Hospital de enfermos y asilo para pobres. Para su emplazamiento, se eligió un antiguo cementerio musulmán extramuros, en las cercanías de la Puerta de Elvira. Su construcción se inicia con retraso en 1511, interrumpida tras la muerte de Fernando el Católico y reanudándola en 1522 el emperador Carlos V. Comienza a funcionar como hospital en 1525, y es inaugurado en 1526 aunque inacabado, pues le faltaba la decoración de los patios (excepto el de la Capilla), las ventanas, la portada y un buen número de artesonados. La portada, obra de Alonso de Mena, se terminó en 1640. Las obras y remodelaciones se prolongan durante los siglos XVI-XVIII.

El edificio[editar]

Es una obra ecléctica, donde se mezclan elementos góticos, renacentistas y mudéjares, en la que intervinienen los más importantes artistas del momento: Enrique Egas quien se cree que es el arquitecto del proyecto, Pedro Machuca, Diego de Siloé, entre otros.

Egas repite el esquema del Hospital de Santa Cruz, tomando como modelo el Hospital Mayor de Milán, obra de Filarete copiado por toda Europa a partir del siglo XVI. El edificio cuenta con una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado, en cuyos ángulos hay cuatro patios simétricos, alzándose en el crucero un cimborrio. En alzado tiene dos pisos, pero en el ángulo suroeste se levanta otra tercera planta, abierta al exterior con balcones conocida como la Sala de Convalecientes orientada a los Jardines del Triunfo. Su fachada principal, presenta cuatro ventanas platerescas muy ornamentadas, con las iniciales y emblemas de los fundadores y del Emperador. En su centro se abre la Portada, de piedra de Elvira, realizada en 1632, en la que aparecen los símbolos de los Reyes Católicos, yugos y flechas, una imagen de la Virgen y a los lados las figuras orantes de los Reyes Católicos realizadas por Alonso de Mena. En el frontón circular hay un escudo de las armas reales, sostenido por el águila de San Juan. Por un amplio zaguán se accede a las diversas dependencias del edificio. Tiene planta rectangular y se cubre con un techo de madera. La portada frontal nos introduce a las crujías o naves y la constituye un arco de medio punto, con triple rosca que descansa sobre pequeñas columnillas, enmarcado con alfiz decorado con bolas. Las puertas laterales nos llevan a los patios y a la planta superior o planta noble. El Crucero —punto de intersección de las cuatro naves— se divide en dos, algo inusual, ya que normalmente era único este espacio para las dos plantas. En la planta baja se cubre con bóveda de nervios, y en la planta alta con cúpula de madera, reconstruida tras el incendio de 1549 y diseñada por Melchor de Arroyo, con la aprobación de Diego de Siloé, siendo estos trabajos de los más importantes de la carpintería del siglo XVI. Las naves de la planta baja se cubren con alfarjes, cuyas zapatas son de tipología muy variada —gótica, mudéjar y renacentista— y las del piso superior con armaduras mudéjares.

De los cuatro patios proyectados sólo los dos de la izquierda se terminaron.

El Patio de los Mármoles[editar]

Es el más rico, pero sólo se labró la parte baja, formada por veinte arcos —cinco en cada lado— de medio punto sobre esbeltas columnas, y entre las enjutas, las iniciales de Isabel (Y) y Fernando (F), y en el entablamento escudos y cartelasde los Reyes Católicos y de Carlos V, además del yugo y el haz de flechas. Es obra de Martín de Bolívar.

El Patio de la Capilla[editar]

Fue terminado en 1536, como consta en la inscripción del piso superior del patio. Presenta doble galería formada por arcos de medio punto sobre columnas dóricas en la planta baja y corintias en las superiores. Los emblemas e iniciales son las mismas que las del patio anterior, pero sobre la cornisa aparece una inscripción que alude a los Reyes Católicos y a Carlos V. Consta de cuatro puertas centradas a cada lado, y una fuente en el centro muy posterior al proyecto inicial. En el lado noroeste existe un pozo, de época desconocida. El nombre del patio nos recuerda que aquí estuvo la Capilla donde había un retablo de 1647 que guardaba dentro de una cruz la madera del cepo en que estuvo preso San Juan de Dios, del que se cuenta que en el incendio acontecido en 1549 participó en el salvamento de los enfermos.

Fue declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que la actual legislación le confiere la categoría de Bien de Interés Cultural ( B.I.C.)

Historia[editar]

Tras la Toma de Granada, los Reyes Católicos deciden acometer numerosas obras en la ciudad, convirtiéndola en el último gran núcleo de la arquitectura gótica española. Entre las obras destacan la Capilla Real y el Hospital Real, que gracias a una Carta Privilegio dada por los Reyes Católicos en Medina del Campo, el 15 de septiembre de 1504, se decidió la fundación del hospital, que sustituiría al instalado en la Alhambra en 1501. En un principio se pensó situarlo entre la Puerta de Bib-rambla y la de Bibalmazán, pero en 1511 se decide edificar sobre un antiguo osario musulmán, su actual ubicación, ya que las exigencias de la época eran instalar los hospitales en lugares más saneados y extramuros.

En un principio estaba destinado a acoger enfermos sifilíticos, pero desde 1536 tendría nuevos huéspedes: los locos o inocentes, debido a que se cerró el Maristán (antiguo hospital musulmán situado en el Albayzín,3 junto al Bañuelo). Más tarde fue destinado para la curación de los enfermos del mal francés de toda España.4

Tras la Desamortización de Mendizábal, en 1835, el Hospital pasó a depender de la Diputación Provincial, estableciéndose allí el Asilo de ancianos y la Casa de dementes. En 1961, el Hospital Real fue comprado por el Ministerio de Educación Nacional siendo su estado de conservación pésimo. A partir de ese momento, la Dirección General de Bellas Artes encargó los trabajos de restauración al arquitecto Francisco Prieto Moreno, dudándose si destinarlo a albergar muestras de tapices del Patrimonio Nacional o dedicarlo a instalaciones universitarias. La Universidad5 hizo entonces una propuesta para que albergara la Biblioteca Universitaria, sin que por ello dejara de destinarse a museo y sala de exposiciones. En 1971 pasó a ser parte del Patrimonio universitario, sucediéndose desde entonces, las labores de restauración y limpieza. Es en este momento cuando se colocan delante de la fachada las verjas procedentes del Hospital de San Lázaro. En 1978 el arquitecto Francisco Jiménez Robles redactó un nuevo proyecto para adaptar el edificio a sus nuevas funciones como sede del Rectorado, servicios Generales y Biblioteca Universitaria. Finalmente en la década de los ochenta, continúan las labores de restauración que afectan principalmente al cimborrio, a los techos de las galerías altas del Patio de los Mármoles y al aspecto urbano del exterior del edificio.

Notas[editar]

Referencias[editar]

- Félez, C. (1979) El Hospital Real de Granada. Los Comienzos de la Arquitectura Pública. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 291 p.

- Patrimonio artístico y monumental de las universidades andaluzas, pp 21-24, de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez.—

Enlaces externos[editar]

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Hospital Real de Granada.

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Hospital Real de Granada.- Universidad de Granada

- In Spain

La arquitectura con los Reyes Católicos

En el reinado de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón, se dan dos hechos significativos en el mismo año, 1492 la reconquista de Granada y el descubrimiento de América. Es el comienzo de una nueva era y por supuesto el final de la época feudal. Los reyes católicos con su forma de gobernar establecen lo que será el nuevo Estado Español. Las relaciones internacionales se hacen más fluidas y se consolidan políticas internacionales gracias a los matrimonios con otras casas reales reinantes.

Castilla se convierte en el centro de todo, y también en la producción artística y cultural que promueven la Corona, la nobleza, la baja aristocracia, los hidalgos por imitación y la iglesia conformada por gente de la nobleza, que también promueve obras de todo tipo como en iglesias, conventos, catedrales, etcétera. Una de las familias más importantes en cuanto a mecenazgo y promoción de obras es la de los Mendoza, descendientes del Marqués de Santillana. Ya la paz consolidada se traduce en un periodo de bienestar, que se ve en las obras públicas, y en la construcción de edificios todo este resurgir continuará en el siglo XVI.

España vive el paso de un siglo a otro, como una de sus etapas culturales más relevantes. Conviven las actitudes de la Edad Media, con las nuevas influencias del humanismo. Todo esto ha venido gestándose durante años gracias a la cultura urbana gótica. Europa tiene dos grandes focos culturales: uno es el nórdico continuador y última fase del gótico, y el otro es el italiano, que intenta recuperar la antigüedad clásica. Según la mentalidad de la época moderno, es a lo que nosotros llamamos gótico, y romano o antiguo lo que llamamos renacimiento. Si en Europa había diversidad, en España conviven dos culturas la cristiana y la musulmana que se funden en el estilo mudéjar.

En los comienzos del siglo XV se siguen casi en su totalidad las formas arquitectónicas del siglo XIV, aunque se incorporan temas del mudéjar toledano que es con el que convive. Pero todo esto cambia ya que aparece un nuevo estilo que nace en Inglaterra y crece en Francia, Flandes y los países germánicos, al que llaman flamígero porque se parece a una llama. Su tracería utiliza la curva y contracurva, la hoja incurvada y el arco conopial. Su decoración vegetal es realista y también utiliza fauna real o fantástica. Las bóvedas se enriquecen, las formas estructurales se decoran con mucha fantasía, todo esto se hace en Europa incluyendo el siglo XVI. Al mismo tiempo en Italia destaca Florencia, donde se desarrolla un arte de la belleza y en la herencia del mundo clásico.

En 1402 se inician las obras de construcción de la catedral de Sevilla, el primer edificio de importancia de estilo flamígero. Su construcción dura un siglo y en la ejecución de las obras intervienen maestros extranjeros. Es un edificio de grandes dimensiones, muy moderno para la época ya que las construcciones que se realizan en ese momento tienen un toque mudéjar.

Don Álvaro de Luna el valido del Rey Don Juan II, se hace construir una capilla funeraria en la catedral de Toledo en estilo flamígero. De la obra se encarga Hanequín de Bruselas con un equipo propio de canteros y escultores. Y también interviene en las obras del Castillo de Escalona de Toledo, residencia del valido, convirtiéndolo en un castillo-palacio, en su puerta de entrada decora el tímpano con esculturas que representan salvajes sosteniendo el escudo de los Luna. Mientras el nuevo estilo irrumpe con fuerza, en las techumbres del mismo palacio y en las yeserías se utilizan técnicas mudéjares.

En Burgos al mismo tiempo surge otra escuela promovida por el arzobispo Alonso de Cartagena, que contrata a Juan Alemán para que haga distintas obras en la catedral, como las agujas de las torres que siguen el modelo alemán de Friburgo, Ulm o Esslingen.

El estilo flamígero que se introdujo en Sevilla se consolida en Toledo y Burgos sobre todo a partir del segundo tercio del siglo XV con artistas traídos de Francia, Flandes y Alemania. Al mismo tiempo que se remodelan o hacen edificios en el nuevo estilo, en ellos se siguen apreciando elementos del arte mudéjar seña de identidad de los señores españoles frente a los europeos. Se imitan las formas decorativas de los palacios musulmanes, como el palacio de Alfonso XI en Tordesillas (1340), o el de Don Pedro, en Sevilla. O las techumbres de la Sala de los Reyes del Alcázar de Segovia. Utilizaban además en los salones yeserías policromadas y cerámica vidriada, que recuerdan las de la Alambra de Granada.

Se intenta buscar un estilo propio que los distinga, donde se resalte su rancio abolengo, y muestre unos símbolos que los identifiquen a nivel personal y nacional. Son una sociedad refinada y ostentosa, donde la riqueza del arte mudéjar se combina con el arte cristiano.

Con los Reyes Católicos se consolida una unificación tanto política como social creando una unidad hispánica. Lo mismo ocurre en torno a Castilla y su corte con respecto a una unidad arquitectónica, se recuperan las de nuestro pasado medieval y entran las renacentistas italianas. Se asimilan ambas formas las que ya estaban con las que llegan, como ha sido la cultura hispánica siempre, de asimilación como en el caso mozárabe.

Juan Guas, de origen bretón y que se forma con Hanequín es uno de los que utiliza el estilo mudéjar combinado con el flamígero, muchas de sus obras se hacen al servicio de la Reina. Y también realiza otros edificios para la familia Mendoza.

Simón de Colonia, en Burgos hace una capilla funeraria para el condestable de Castilla Don Pedro Fernández de Velasco, en la catedral con un modelo nórdico en la decoración. La fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid, es una de las llamadas fachadas estandarte que recuerda a las fachadas pantalla de la arquitectura gótica inglesa, su estructura es hispanomusulmana. En este Colegio se dan las dos escuelas castellanas, que darán como resultado el plateresco castellano y el manuelino portugués. Al mismo tiempo los canteros del norte de España, vascos y cántabros utilizan una técnica que nada tiene que ver con la mudéjar.

Los Mendoza utilizan las formas del renacimiento en Castilla hacia 1490, mandan construir el Colegio de Santa Cruz de Valladolid 1487 y 1491, el edificio es gótico, pero la fachada tiene elementos italianos, el maestro al que llaman es Lorenzo Vázquez. La familia Mendoza son los impulsores del renacimiento, y además a veces utilizaron artistas italianos y piezas labradas en Italia.

Lo cierto es que la arquitectura en la época de los Reyes Católicos, es un tránsito de siglos y de estilos, a la pervivencia del estilo gótico, hay que sumarle la riqueza del mudéjar, y más tarde la llegada del renacimiento italiano. Convirtiendo el resultado en un estilo particular y con seña de identidad frente al europeo. Todo esto no se podría a ver hecho sin el mecenazgo de familias tan influyentes como los Mendoza entre otros, con esa necesidad que tenían por hacerse notar y ser reconocidos, que innovaron y enriquecieron sus construcciones. Dejándonos una muestra de la diversidad cultural de esta época y su capacidad de asimilación.

Este artículo está basado en el trabajo de la Catedrática de Historia del Arte Áurea de la Morena Bartolomé. Se publicó en la revista: Anales de Historia del Arte, en su Nº 9 del año 1999 y va desde la página 55 a 66 de la misma. Lo titula: La arquitectura en la época de los Reyes Católicos, Identidad y encrucijada de culturas. Y como se nos informa a pie de página el contenido de este artículo fue expuesto en una conferencia que se celebró en Berkeley en 1987.

Gótico isabelino

Gótico isabelino, también llamado estilo Reyes Católicos, es un estilo propio de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos, que representa la transición entre el gótico final y el renacimiento inicial, con características estructurales góticas originales e influencias decorativas de la tradición castellana, del mudéjar, de Flandes y, en menor medida, de Italia. La consideración o no del isabelino como un estilo gótico o renacentista, como un estilo ecléctico, o como una fase dentro del más genérico plateresco, es una cuestión debatida por la historiografía del arte y aún no resuelta.1

Descripción[editar]

El estilo isabelino introduce varios elementos decorativos más que estructurales, de influencia flamenca y otros procedentes de la tradición islámica y castellana, especialmente en las formas flamígeras. Muchos de los edificios que se construyeron en este estilo fueron encargos de los Reyes Católicos o bien estuvieron de algún modo patrocinados por ellos. Paralelamente se desarrolla en Portugal un arte muy similar denominado manuelino. Como característica más evidente está el predominio de los motivos heráldicos y epigráficos; especialmente los símbolos de el yugo y las flechas y la granada, que hacen referencia a los monarcas. También es característico de este periodo la ornamentación con bolas.

Las referencias a la Antigüedad clásica en España apenas son algo más que elementos literarios, al contrario que en Italia, donde la presencia de edificios romanos era mucho más abundante y lo gótico se había recibido de una forma muy adaptada al gusto clasicista local. Hasta la década de 1530 y aún después en la arquitectura española no terminó de imponerse lo romano a lo moderno. El uso de estos términos se refería, en la intención de los que los usaban, a cosas diferentes a lo que hoy podría pensarse: lo romano era el estilo del renacimiento clasicista, emocional, ampuloso e italianizante; mientras que lo moderno era para ellos el gótico, que era estructuralmente racional y eficaz, más propiamente español.2

Independientemente de las características ambientales de los interiores, el gótico proporciona unos sistemas estructurales de conocida y probada eficacia. Y precisamente el estilo gótico había tenido en la Península una serie de modificaciones debidas a la tradición local: ventanas más pequeñas que las conocidas en el sistema constructivo y pendientes de cubierta mucho menos pronunciadas, y también cubiertas planas, lo que hizo un estilo realmente original, pero que aprovechaba eficientemente el sistema constructivo gótico. Por otro lado, muy probablemente los arquitectos españoles habituados al gótico, considerasen con cierto desprecio los tirantes metálicos vistos y refuerzos, que los arquitectos italianos se veían obligados a colocar en los arcos para resistir los empujes horizontales, cuando en el sistema constructivo «gótico» con su bien conocida distribución de fuerzas, simplemente no eran necesarios o había métodos que evitaban la «trampa» de estas ayudas arquitectónicas.

A partir de la herencia gótica se empieza a gestar un estilo propio en el que se incluyen elementos más modernos. Quizá el ejemplo más representativo de este estilo sea el Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, en que la idea gótica está más en el sistema constructivo que en la concepción del espacio interior, la relación se hace más lejana con el gótico original francés, pero más cercana a una tradición constructiva local.

Por ello en la Península, cuya tradición de arquitectura clásica está temporalmente muy alejada, (tras siglos de construcción gótica) prefiere, por tradición propia, por racionalidad constructiva, el sistema gótico, que en el tiempo va evolucionando en la decoración de los edificios, correspondiendo con la riqueza general del país en el momento, hacia un recargamiento, lo que se ha dado en llamar plateresco, mientras se mantienen intactos varios elementos del gótico, especialmente el modo de llevar las cargas de las bóvedas a los pilares (no a los muros, como en el románico), apuntalándolos con los arbotantes, con sus chapiteles y muchas veces, los arcos apuntados.

Galería[editar]

Notas[editar]

- ↑ «...tampoco es satisfactoria la pretendidamente esclarecedora denominación de gótico plateresco, a partir de la terminología adoptada por D. Bayón para lo que Durliat llamara estilo Isabel y como aglutinante de lo uno y lo otro (Marías), pues si conceptualmente existe una continuidad, el repertorio ornamental empleado es bien distinto, y no existe constancia del uso del vocablo para las fantasías decorativas medievales». Soto Caba, Virginia. «La cuestión plateresca», en ArteHistoria.

- ↑ Maroto, José. Historia del arte, Casals, ISBN 978-84-218-4021-4, p. 195, citando, entre otros, a Diego de Sagredo, Las medidas del romano, 1526.

Véase también

Anales dc Hotes, ‘es de/Arte 155N: 02[4.6452 1999 9 55 66 La arquitectura en la época de los Reyes Católicos * Identidad y encrucijada de culturas AUREA DE LA Mot

La arquitectura en época de los Reyes Católicos. Lorenzo Vázquez de Segovia introductor del renacimiento en Castilla (C.1450-1515)

Resumen

Durante el reinado de los Reyes Católicos Castilla, es el escenario de un momento artístico marcado por unas tendencias arquitectónicas en las que se observa un diálogo entre las formas “modernas”, las que se producen por asimilación de las influencias del tardogótico europeo, y las “antiguas”, aquellas que se corresponden con el incipiente repertorio renacentista importado de Italia. En este contexto, el apoyo dispensado no solo por los Reyes Católicos, sino por miembros de la nobleza hispana como los Mendoza, favoreció especialmente la introducción de las formas del Renacimiento italiano en Castilla, traídas de la mano de un arquitecto, Lorenzo Vázquez de Segovia. El presente trabajo plantea una cronología documentada de esta figura, que resulta clave para comprender la formación de la arquitectura hispánica del mundo moderno.

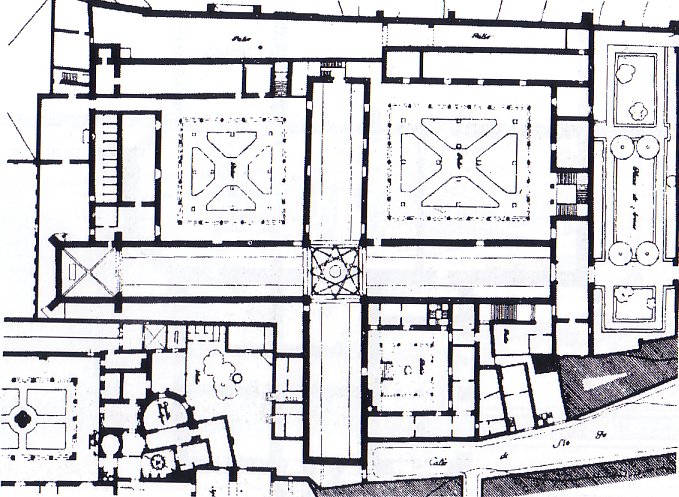

Plantas de los tres hospitales

Museo de Santa Cruz

Hospital real de Granada

Hospital de Santiago de Compostela

Imagenes representativas de los hospitales:

No hay comentarios:

Publicar un comentario